Ressourcenallokation in der KI-Forschung: klug planen, schneller entdecken

Ausgewähltes Thema: Ressourcenallokation in der KI-Forschung. Willkommen auf unserer Startseite für alle, die Forschung nicht dem Zufall überlassen. Wir zeigen, wie Teams Rechenzeit, Daten, Budgets und Talente so verteilen, dass Ideen wachsen. Teile deine Erfahrungen und abonniere, wenn du künftig keine praxisnahen Strategien verpassen willst.

Strategische Priorisierung: Wirkung vor Lautstärke

Eine Bewertungsmatrix für Einfluss und Risiko

Bewerte Vorhaben entlang der Achsen erwartete Wirkung, Risiken, Lernhorizont und Kosten. Vergib einfache Scores, schätze Unsicherheit mit Bandbreiten und treffe Entscheidungen iterativ. Frage dich bei jeder Allokation: Welche Erkenntnis erkaufe ich mir als Nächstes – und zu welchem Preis? Diskutiere deine Matrix gern in den Kommentaren.

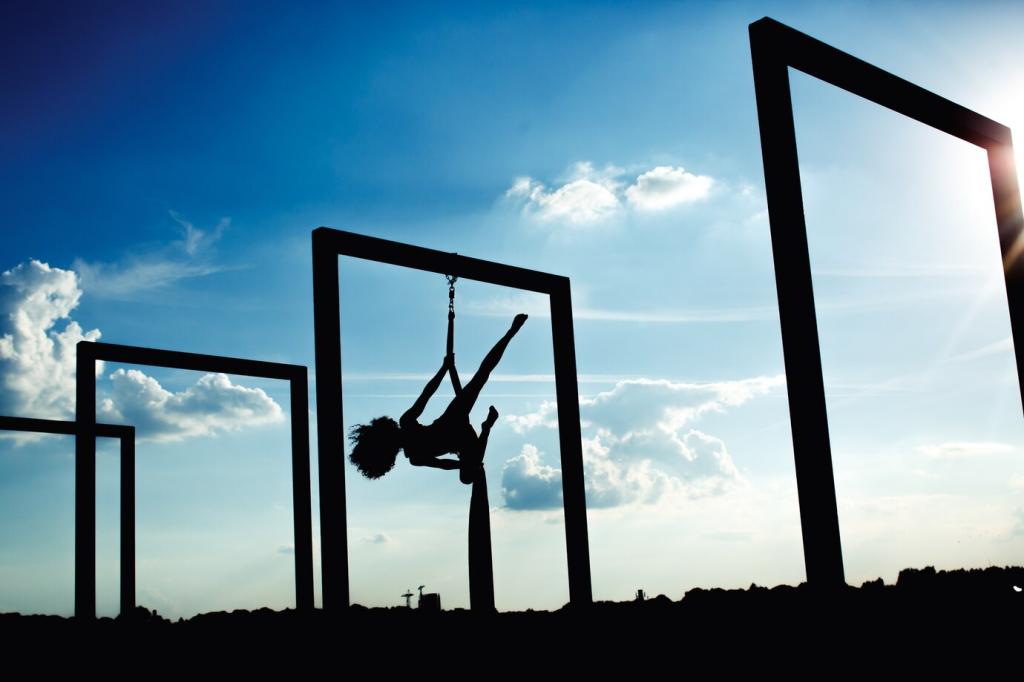

Balance zwischen Exploration und Exploitation

Plane bewusst Zeit und Budget für radikale Exploration, stabile Weiterentwicklung und technische Schulden. Eine 70/20/10-Aufteilung funktioniert oft: Kernverbesserungen, mittelfristige Wetten, gewagte Ideen. Diese Struktur schützt Kreativität und liefert gleichzeitig stetige Fortschritte, die Motivation und Vertrauen sichern.

Anekdote: Datenqualität schlug größere GPUs

Ein Team stand vor der Wahl: mehr GPUs mieten oder den Datensatz kuratieren. Man entschied sich für Deduplizierung, Kontaminationschecks und bessere Balancierung. Ergebnis: stabilere Generalisierung und geringere Trainingskosten. Die gesparten GPU-Stunden flossen in Evaluierung neuer Hypothesen – und führten zu einem Paper-Accept. Teile ähnliche Erlebnisse!

Unit Economics pro Trainingslauf verstehen

Lege für jeden Lauf Ziel, erwartete Erkenntnis und maximale Kosten fest. Schätze GPU-Stunden, Speicherbedarf und I/O, dokumentiere tatsächlich verbrauchte Ressourcen und lerne daraus. Frühabbruch, Checkpoint-Reuse und Mixed Precision können die Kosten pro Erkenntnis massiv senken.

Sparsame Vorstudien statt blindem Volltraining

Teste Hypothesen mit kleineren Subsets, kürzeren Sequenzen, reduzierter Modellbreite oder Low-Rank-Adaptation. Mini-Sweeps für Lernrate und Optimierer enthüllen oft Trends, bevor du groß skalierst. So investierst du nur dort groß, wo kleine Signale belastbar sind.

Faire Scheduling-Regeln im Cluster

Etabliere Quoten, Preemption und klare Fair-Share-Regeln, damit dringende kurze Jobs lange Läufe nicht blockieren. Sichtbare Warteschlangen und ETA-Schätzungen verringern Frust. Welche Scheduler-Politiken funktionieren bei euch? Teile Tipps, damit alle besser planen können.

Daten als Herzstück der Allokation

Entferne Duplikate, überprüfe Datenleckagen zur Evaluation, gleiche Domänen aus und dokumentiere Herkunft. Weniger, dafür relevanter und sauberer, bringt zuverlässig bessere Lernkurven. Erzähle uns, welche Kurationsschritte bei dir die größte Wirkung hatten.

Daten als Herzstück der Allokation

Nutze Unsicherheits- oder Disagreement-Sampling, priorisiere schwierige Beispiele und schließe Feedback-Loops schnell. Mit kleinen, gezielt ausgewählten Label-Batches kann ein Team enorm viel Erkenntnis pro investierter Stunde heben – besonders in Nischen-Domänen.

Tooling, Metriken und Entscheidungsdisziplin

01

Messe, wie lange es dauert, bis eine belastbare Aussage entsteht, und wie viel sie kostet. Verfolge Verbesserungen relativ zur Basis sowie statistische Unsicherheit. So stoppst du rechtzeitig Experimente, die nur Rauschen produzieren.

02

Zentrale Protokolle für Konfigurationen, Seeds, Artefakte und Metriken verhindern Doppelarbeit. Dashboards zeigen Trends, Ausreißer und Kostenverlauf. Wer sauber trackt, findet schneller Hypothesen mit Hebel und rechtfertigt Allokationsentscheidungen gegenüber Stakeholdern.

03

Deterministische Pipelines, Versionskontrolle für Daten und Konfigurationen sowie wiederverwendbare Trainings- und Evaluationsskripte machen Ergebnisse stabil. Jede reproduzierbare Erkenntnis vermeidet teure Neuauflagen – und stärkt Vertrauen im Team.

Roadmap, Reserven und transparente Governance

Definiere vor Start messbare Fortschrittsschwellen, wie Mindestverbesserungen, Stabilität über Seeds oder robuste Evaluation über Domänen. Werden Ziele verfehlt, wird gestoppt oder verkleinert. Das spart Budget und hält Portfolios gesund.

Roadmap, Reserven und transparente Governance

Lege einen festen Anteil für risikoreiche Vorhaben zurück und bepreise Wetten mit klaren Obergrenzen. So bleiben überraschende Durchbrüche möglich, ohne Kernprojekte zu gefährden. Kommuniziere offen, wofür und wie diese Mittel fließen.